揭牌儀式現(xiàn)場(chǎng)

陶寺遺址博物館展陳一角

銅齒輪形器

灰陶斝

龍盤

圭尺

朱書扁壺

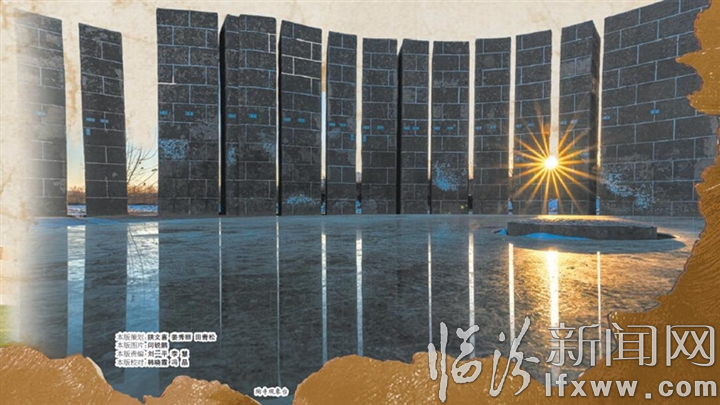

陶寺遺址博物館

陶寺觀象臺(tái)

編者按

今年6月14日,國(guó)家文物局正式公布新一批10家國(guó)家考古遺址公園名單,陶寺國(guó)家考古遺址公園成功入選,成為我省唯一入選項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了山西省國(guó)家級(jí)考古遺址公園“零的突破”。7月1日,陶寺國(guó)家考古遺址公園正式揭牌,這不僅填補(bǔ)了我省國(guó)家級(jí)考古遺址公園的空白,更為“中華文明探源工程”增添濃墨重彩的一筆,開啟了陶寺遺址保護(hù)開發(fā)利用的新篇章。

為了呈現(xiàn)陶寺文明蘊(yùn)含的華夏智慧與精神基因,引領(lǐng)公眾開啟中華文明探源的深度體驗(yàn),本報(bào)今天推出“探尋‘早期國(guó)家’文明密碼——地中之國(guó) 陶寺實(shí)證”特別報(bào)道,帶您感受沉睡數(shù)千年的都邑脈動(dòng),見證華夏文明的薪火相傳。

煌煌都邑 赫赫陶寺

陶寺遺址位于我市襄汾縣,是“中華文明探源工程”四大都邑性遺址之一,距今約4300年至3900年。

1958年遺址被發(fā)現(xiàn),1978年正式開始考古發(fā)掘,1988年被公布為第三批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,2002年被納入中華文明探源工程,2017年列入國(guó)家考古遺址公園立項(xiàng)名單。

陶寺遺址是新石器晚期龍山時(shí)代大型聚落城址,遺址總面積在400萬(wàn)平方米左右,是中華文明形成關(guān)鍵階段的核心聚落,也是實(shí)證中華五千多年文明史的重要支點(diǎn),在中華文明發(fā)展史上具有突出的代表性。

這里有世界上最早的觀象臺(tái),4300年前,陶寺先民通過觀測(cè)日月、敬授民時(shí),開啟了華夏農(nóng)耕文明的輝煌篇章。

這里有彰顯王權(quán)禮制的煌煌都邑,280萬(wàn)平方米的城址,規(guī)模宏大、規(guī)劃有序、規(guī)制完整,奠定了后世王朝的城市形態(tài)。

這里有印證“地中之國(guó)”的圭表圭尺,圭表測(cè)日影、圭尺定地中,“地中之國(guó)”由此發(fā)端,以至今日之中國(guó)。

這里有昭顯中華圖騰的彩繪龍盤,盤上之龍集多種靈獸特征于一體,是與后世一脈相承的、最早的“中國(guó)龍”形象,是中華民族的獨(dú)特標(biāo)識(shí)和精神象征。

陶寺國(guó)家考古遺址公園總面積519.38公頃,目前已開放陶寺遺址博物館、天文考古館、宮城墻、宮殿區(qū)及考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)等,初步構(gòu)建“考古現(xiàn)場(chǎng)+數(shù)字復(fù)原+場(chǎng)景體驗(yàn)”展示體系,成為“活態(tài)文明教科書”、中華文明精神標(biāo)識(shí)地、新時(shí)代國(guó)家考古遺址公園保護(hù)利用示范園。

我與陶寺的故事

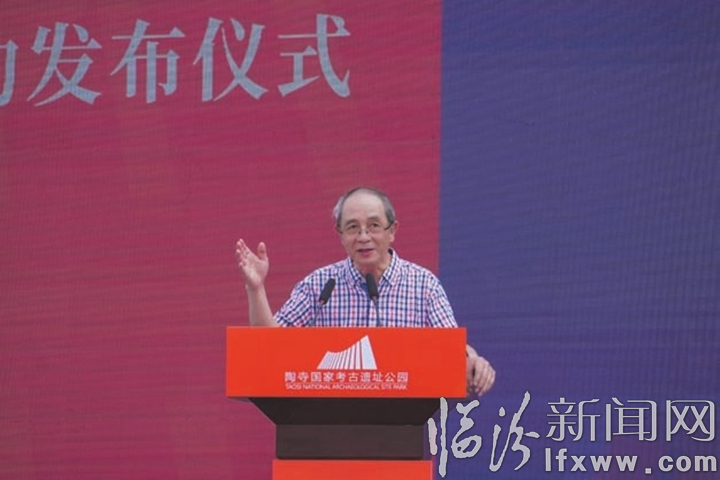

7月1日,陶寺國(guó)家考古遺址公園正式揭牌。揭牌儀式上,中國(guó)社科院考古研究所研究員何努、中國(guó)社科院考古研究所技師馮九生、中國(guó)社科院考古研究所技師陜亞斌、襄汾縣三晉文化研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)高建錄作為“文明解碼人”,分別講述了“我與陶寺的故事”。讓我們傾聽他們的故事,追隨時(shí)空長(zhǎng)河,溯流而上,共赴一場(chǎng)“探源”之旅。

何努

中國(guó)社科院考古研究所研究員何努——

叩問大地 也仰望星空

“觀象臺(tái)星軌如初,我們?nèi)耘c先民共仰同一片蒼穹。”

二十二年光陰,我扎根在這片黃土之上,親眼見證它從麥浪起伏的田野一點(diǎn)點(diǎn)蘇醒,重現(xiàn)四千多年前王城的恢弘氣象。四十余年的考古接力,三萬(wàn)平方米黃土之下的執(zhí)著叩問,五千余件文物遺存的無(wú)聲訴說(shuō),讓我們得以重構(gòu)這段沉睡文明的時(shí)空框架,迎來(lái)它的重生!

如果非要選出發(fā)掘中最璀璨的明珠,莫過于陶寺觀象臺(tái)——這是迄今為止人類發(fā)現(xiàn)的最早觀象臺(tái)。它不僅定義了春分秋分、夏至冬至,更精準(zhǔn)觀測(cè)著二十個(gè)節(jié)令。這是陶寺先民仰望星空、丈量時(shí)光的曠世杰作。

但它的發(fā)現(xiàn),絕非坦途。

2002年,中華文明探源工程預(yù)研究啟動(dòng),陶寺重任在肩。那年春天,我接過領(lǐng)隊(duì)之責(zé)。文獻(xiàn)記載,“堯都平陽(yáng)”就在臨汾一帶,而陶寺,極可能就是這座圣城。《尚書·堯典》滿篇星象歷法,我深信,這片土地下,必定埋藏著觀象的殿堂。然而,它在哪里?

我們決心有目的地尋找。當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)了早期和中期的王族墓地,但是在他們的附近這個(gè)三角形區(qū)域當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)的這個(gè)區(qū)域具體是做什么的,怎么找都找不到方向,于是決定:發(fā)掘!找不到更要找!

春雨浸潤(rùn)后的遺址平面上,13個(gè)夯土塊呈弧形整齊排列,組成半圓環(huán)形夯土臺(tái)。經(jīng)分析,這些夯土塊應(yīng)是遺址柱基,由于夯土難以抵御歲月侵蝕,推測(cè)原先是石柱建筑。但它們究竟有何用途?是房屋、墻垣,還是另有玄機(jī)?

困惑如同迷霧籠罩著我們。我突然想到好友武家璧,他兼具考古與天文學(xué)知識(shí),或許能解開這個(gè)謎題。我將勘探情況和平面圖發(fā)給他,并提出猜想:“這會(huì)不會(huì)與東邊的塔兒山有關(guān),用于天文觀測(cè)?如果真是這樣,那觀測(cè)點(diǎn)在哪里呢?”

隨后,我們用鋼架模擬出柱縫進(jìn)行觀測(cè),兩年間,逐步驗(yàn)證了其觀測(cè)功能。就在這時(shí),武家璧的回復(fù)帶來(lái)了曙光:“這些柱縫的光線似乎交匯于一點(diǎn),古人會(huì)不會(huì)就在這個(gè)點(diǎn)上觀測(cè)日出?”一句話,如驚雷破曉。

方向已明,剩下的唯有堅(jiān)持。考古隊(duì)開始了曠日持久的“逐日之旅”。大半年光陰流轉(zhuǎn),我們一次次站在不同預(yù)設(shè)的圓心,進(jìn)行不間斷測(cè)試。我們找到了!這個(gè)點(diǎn)就是先民們觀象授時(shí)的位置,果然向下一挖,就發(fā)現(xiàn)了觀測(cè)點(diǎn)的夯土基址!這座觀象臺(tái)是夯基石柱與觀測(cè)圓心共同組成的四千多年前先民與宇宙對(duì)話的神圣祭壇,是初升的陽(yáng)光穿過不同的柱縫后顯示節(jié)令的授時(shí)精密儀器。

陶寺觀象臺(tái)凝聚了先民的智慧,證明了古人對(duì)時(shí)間的掌握,指導(dǎo)農(nóng)事,為后續(xù)農(nóng)耕文明的發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。

觀象臺(tái),是遠(yuǎn)古智慧與浩瀚星空的千年對(duì)望。它無(wú)聲地宣告:考古,是用手鏟叩問大地,與歷史傾心交談;是用堅(jiān)守穿透迷霧,為文明解碼。

習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào),深化中華文明探源工程是闡釋中華文明精神標(biāo)識(shí)、筑牢民族文化根基的關(guān)鍵舉措。我們考古人很榮幸能參與到中華文明的發(fā)掘、解碼與傳承中,也相信一鏟一刷堅(jiān)定且持久的考古精神一定會(huì)代代相傳。

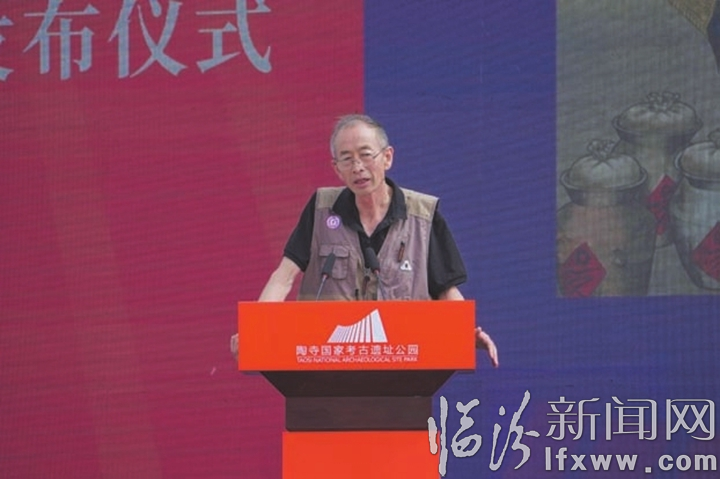

馮九生

中國(guó)社科院考古研究所技師馮九生——

一位“畫家”的陶寺考古四十年

“手鏟釋天書,黃土之下埋藏的是早期國(guó)家。”

我是個(gè)地地道道的臨汾人,原本的我對(duì)考古并不感興趣,更想當(dāng)個(gè)畫家。1982年,中國(guó)社科院考古研究所在山西招募一名會(huì)繪圖的技術(shù)人員,在這個(gè)偶然的機(jī)會(huì)下,我成了考古工作隊(duì)的一員,從此與考古和陶寺結(jié)緣。

2002年,我負(fù)責(zé)發(fā)掘M22中期大墓。在接近墓底2米的時(shí)候,一鏟子刮過,土層上浮現(xiàn)了一塊小小的痕跡。我定睛一看,它竟然是粉色的,像蝴蝶的樣子。它的顏色、材質(zhì)與我們?cè)?0世紀(jì)80年代在早期大墓中出土的彩繪木器區(qū)別較大,可能是漆器。我不敢大意,繼續(xù)往下發(fā)掘,在其側(cè)面試探性地用鏟子清理出一小段,發(fā)現(xiàn)它不只是單一的粉紅,還有石綠、煙黑。4000多年前的陶寺就有漆器了,20世紀(jì)80年代大墓出土的彩繪木器,就是在器物表面涂一層礦物質(zhì)顏料,新發(fā)現(xiàn)的這件器物是髹漆。直覺告訴我,這是一件非常重要的文物。于是,該墓清理到墓底后,我和同事一起,小心翼翼地把它移回整理室,生怕有一點(diǎn)損壞。幾個(gè)月的時(shí)間里,我一點(diǎn)點(diǎn)清理這個(gè)漆木桿,這根比我還要高一些的漆木桿,我們把它命名為“彩繪漆木桿”。

在之后的幾年里,它是干什么用的,一直是個(gè)謎。直到2009年,中科院古天文研究所的專家們來(lái)到陶寺,看到這個(gè)“彩繪漆木桿”,一截一截像個(gè)尺子,推測(cè)它可能與日影測(cè)量有關(guān)。我們開始在古籍記載中找尋答案。《周髀算經(jīng)》中記載“夏至日晷,尺六寸,即為地中”。這個(gè)“彩繪漆木桿”會(huì)不會(huì)就是測(cè)量“地中”的儀器呢?如果它是測(cè)量“地中”的儀器,和它配套使用的又是什么呢?我們想到了20世紀(jì)80年代早期墓地出土的另一根漆木桿。

時(shí)間很快到了夏至這天。我們開始對(duì)這個(gè)猜想進(jìn)行驗(yàn)證。那天,我們拿著復(fù)原的兩根“漆木桿”,到了陶寺觀象臺(tái)。日影緩緩移動(dòng),牽動(dòng)著在場(chǎng)每一個(gè)人的心。正午時(shí)刻,日影定格在了漆木桿第11格刻度,現(xiàn)場(chǎng)瞬間沸騰了。因?yàn)檫@個(gè)刻度長(zhǎng)39.9厘米,合陶寺時(shí)期的長(zhǎng)度為1.6尺,正好印證了古籍中所記載的“地中”。我們找到了“地中”,找到了“地中之都”“中土之國(guó)”。

“中”不僅是大地的中心,也是王權(quán)的中心,更是中國(guó)人骨子里的“中庸”之道。這個(gè)“彩繪漆木桿”,不僅是一個(gè)文化符號(hào)、王權(quán)的象征,更讓我們看到了中華民族緊密團(tuán)結(jié)的向心力,正是這個(gè)強(qiáng)大的向心力,推動(dòng)中華文明由多元邁向一體,推動(dòng)國(guó)家更加繁榮富強(qiáng)。

回首過往,我在發(fā)掘陶寺遺址的過程中,畫了1000多幅圖。兒時(shí)的畫家夢(mèng),也在一次次對(duì)陶寺遺址的繪圖中實(shí)現(xiàn)了。現(xiàn)在,我雖然已經(jīng)退休了,但依然以顧問的身份參與陶寺遺址的保護(hù)、發(fā)掘和利用工作。陶寺,這個(gè)與我生命緊密相連的地方,將繼續(xù)見證我余生的探索與熱愛。

陜亞斌

中國(guó)社科院考古研究所技師陜亞斌——

在歲月沉淀中守護(hù)文明根脈

“接過前輩手鏟,續(xù)寫文明探源的下一個(gè)四十年。”

打記事起,我就經(jīng)常在爺爺奶奶的口中聽到關(guān)于“堯帝”的古老故事,這些傳說(shuō)如同血液般流淌在我童年的記憶里。正是這份濃厚興趣與熱愛的指引,我于2015年考入陜西文物保護(hù)專修學(xué)院考古發(fā)掘?qū)I(yè),從此踏上了探尋中華文明源頭的人生之旅。

大學(xué)期間,一張文物照片深深震撼到了我。那是1984年陶寺遺址出土的一件灰陶扁壺,4000多年前的兩個(gè)朱砂銘文躍然其上,如同黎明前的第一縷曙光,揭示出中國(guó)最古老的文字密碼,同時(shí)也點(diǎn)燃了我對(duì)陶寺、對(duì)中華文明源頭探索的無(wú)限渴望。

2018年秋天,懷揣著這份渴望,我如愿加入了陶寺考古隊(duì),真正開始了這片古老熱土的發(fā)掘工作。田野考古遠(yuǎn)不止于揭開歷史面紗的浪漫與欣喜,更意味著日復(fù)一日與自然的角力、與未知的較量。夜深人靜之時(shí),疲憊也曾讓我動(dòng)搖,是陶寺考古前輩們的身影像一盞盞明燈,驅(qū)散了我心中的迷茫:何努老師,在觀象臺(tái)遺址前徹夜推演,印證《堯典》中“歷象日月星辰”的記載;高江濤隊(duì)長(zhǎng),二十載扎根黃土,帶領(lǐng)我們厘清280萬(wàn)平方米都城的“雙城結(jié)構(gòu)”,讓“早期國(guó)家”的輪廓重現(xiàn)人間;馮九生技師,為保護(hù)朱書扁壺的朱砂字痕,徒手清理三個(gè)月,他手握的不僅是手鏟,更是解答“中華文明起源”的“鑰匙”。他們教會(huì)我:考古的終極意義,不是挖寶,而是解譯文明基因;不是掘土,而是喚醒民族記憶。

“考古如人生,十次落空換一次照亮文明的光。”前輩的教誨在耳邊回響。是啊,沒有“為伊消得人憔悴”的執(zhí)著探索,又怎會(huì)有“柳暗花明又一村”的豁然開朗?揭示中華文明的起源,需要的正是這份在漫長(zhǎng)歲月沉淀中,甘于寂寞、百折不撓地守護(hù)文明根脈的執(zhí)著與堅(jiān)守。

陶寺國(guó)家考古遺址公園正式揭牌,這座再現(xiàn)“天文古國(guó)”“禮樂之源”的圣地,正將文明火種傳遞給新一代。我們的使命,就是接過這份沉甸甸的信任,以手為尺,丈量文明厚度;以心為炬,點(diǎn)燃探索之光;以志為刃,劈開未知迷霧;用青春與汗水,繼續(xù)在這片神圣土地上,書寫屬于我們這個(gè)時(shí)代的探索故事。

守護(hù)陶寺,就是守護(hù)中華文明的根脈;探索未知,就是賡續(xù)民族精神的薪火。在歲月無(wú)聲的沉淀里,我將繼續(xù)前行,與陶寺相伴,與文明同行。

高建錄

襄汾縣三晉文化研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)高建錄——

我們的根脈與驕傲

“陶寺龍盤圖騰,是鐫刻在華夏血脈中的基因。”

作為襄汾人,站在這片生我養(yǎng)我的土地上,看著陶寺國(guó)家考古遺址公園揭牌,我自豪、激動(dòng)。塔兒山的風(fēng)吹了幾十年,但如今這風(fēng)里裹著4000多年前的氣息,吹得我心頭滾燙。

我在塔兒山下長(zhǎng)大,打小兒就聽老人們講發(fā)生在我們這一帶的故事,好奇的同時(shí)也有很多疑問——為啥老百姓把太陽(yáng)叫“堯窩”?為啥清明節(jié)做的饃饃總有“蛇娃子”?為啥人們知道什么時(shí)候春種、什么時(shí)候夏收?直到陶寺的黃土一層層揭開,原來(lái)這些,都是老祖宗4000多年前創(chuàng)造的文明。

“堯窩”是把堯王比作太陽(yáng),饃饃上的“蛇娃子”來(lái)源于陶寺遺址出土的龍盤,春種夏收是堯王通過觀天授時(shí)留給后人的恩澤。考古隊(duì)的鏟子,挖開的何止是黃土,那是尋回了遠(yuǎn)古的文明。

隨著陶寺考古研究的深入,作為襄汾縣一名文化愛好者、研究者,我更愿意同考古隊(duì)員一起,探索這片土地在遠(yuǎn)古時(shí)期到底發(fā)生了什么。終于,功夫不負(fù)有心人,陶寺遺址的考古成果證實(shí)遠(yuǎn)古并非我們想象中的蒙昧,而是早已閃爍著文明的光彩。

2004年秋天,我第一次到陶寺遺址,看到了觀象臺(tái),從此陶寺就成了我心心念念的地方,二十多年來(lái)這里有上百次。走進(jìn)考古工地,看看發(fā)掘出了什么樣的文物;向?qū)<艺?qǐng)教,聽聽文物中隱藏著怎樣的文明密碼;陪同客人參觀,給他們講講陶寺的故事。同時(shí),我還主編出版了《崇山志》《帝堯傳說(shuō)在襄汾》等著作,創(chuàng)作發(fā)表了《古中國(guó)從這里走來(lái)》《塔兒山的光芒》等文章。

可以說(shuō),我雖然不是最懂陶寺的人,但我一定是最熱愛陶寺、最關(guān)注陶寺的人之一。

陶寺國(guó)家考古遺址公園的正式揭牌,讓我們可以隨時(shí)走進(jìn)這片圣地,感受先祖的偉大和“早期國(guó)家”的模樣。

我今年70歲了,還想盡己所能,為陶寺做點(diǎn)事情。目前我正在與朋友撰寫《走進(jìn)陶寺》一書,想用文學(xué)的筆法,講述陶寺每件文物背后的故事,讓更多的人聽到陶寺的聲音、看到陶寺的氣象。

陶寺,我為什么對(duì)你魂?duì)繅?mèng)繞?因?yàn)槟闶俏覀兊母}和驕傲!

圖片:閆銳鵬

責(zé)任編輯:暢任杰